長野県東御市に訪れるのは、いつもわざわざの平田さんがきっかけだ。ただお店に立ち寄ることもあれば、イベントや取材のためのこともある。信濃町の自宅から車で1時間ちょっと。ふと思い立てばいつでも行くことができる。

それでもきっかけがないと長野県内でも腰が重くなってしまうのは、それだけ身近な環境で満足していることの表れでもあるものの、もっとローカルとローカルを行き来しあうことの重要性を最近とても感じていて。そんな矢先に……。

「柿次郎さん、よかったら平田さん行きつけのとんかつ屋さんを一緒に取材して、そのときのルポを書いてくれませんか?」

こんな依頼が担当編集者のあかしさんから届いたのは今年の春先のことだった。もちろん即答で「やりましょう!」。過去数年間、「やってこ!やってこ!」と自身とまわりを鼓舞してきた言葉の軌跡もあるし、平田さんに何度もお仕事をお願いしてきた身としてはアンサーはいつだって気持ちよく応えたい。

それにとんかつは大好物のひとつだ。全国を旅しながら食べてきたとんかつの数は、きっと煩悩の数に勝る。きっと今回で109食目になるはずだ。

なにせ移動ととんかつはとても相性がいいと思い込んでいる。疲れた身体に、サラサラとした清流のような豚肉の脂、胃腸薬にもなっているキャベツの成分と食物繊維のパワーバランス。旅で疲れていても、とんかつをメニューから選び取って胃腸で打ち勝てるかどうか。ここが健康のバロメーターになっているといっても過言じゃない。

「一番調子がいいときはカツカレー。次点でヒレカツだな。いつからロースに対して素直な気持ちで取り組めなくなったんだろう……」

そんなことを運転しながら考えていたら、あっという間に目的地のとんかつといわしの店『勝味庵 東部町店』に着いた。看板に目を向けると「ごますり とんかつ? いわし料理?」見慣れない組み合わせの料理名が並んでいることを忘れちゃならない。

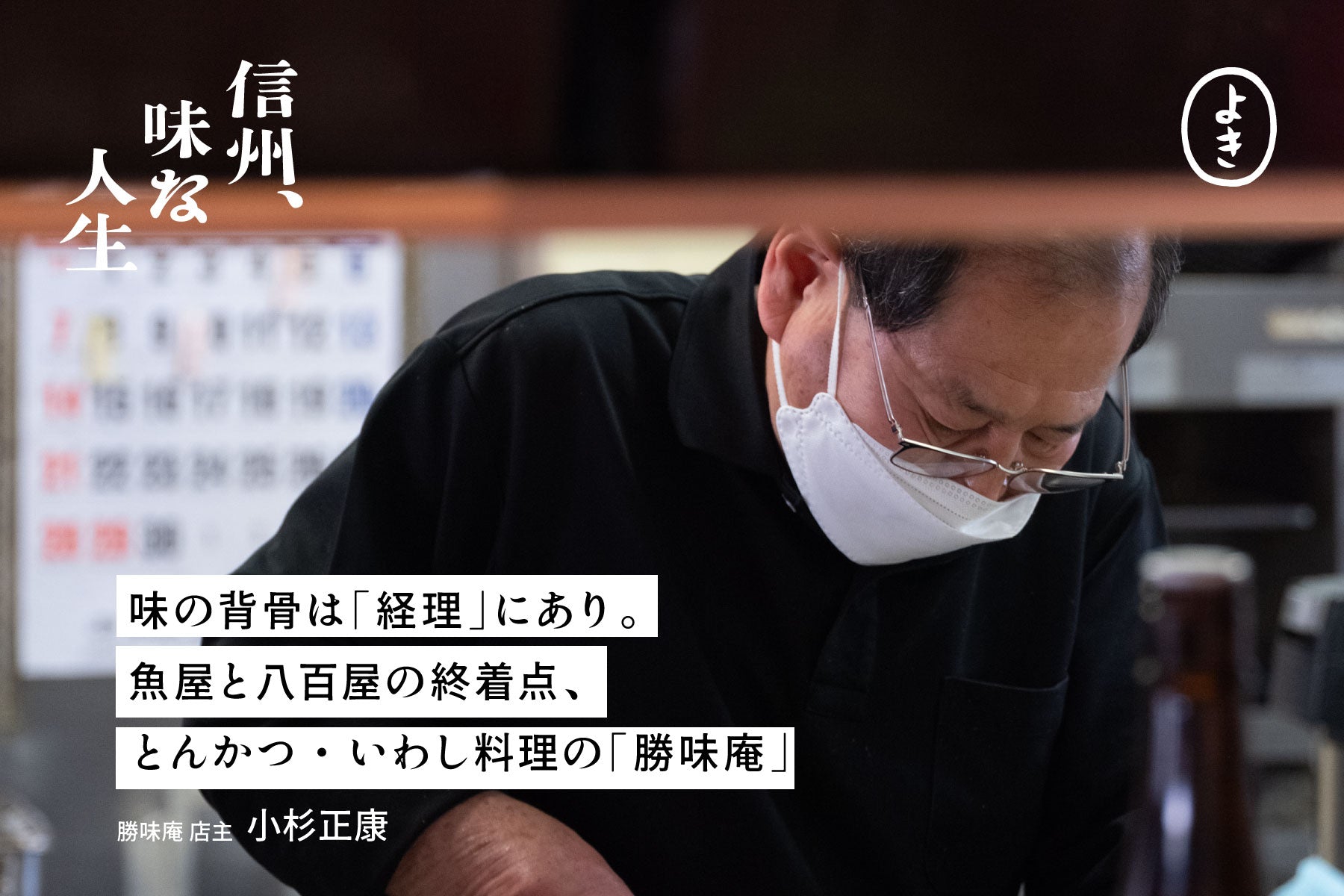

「信州、味な人生」として平田さんが推したいほどの店とはどんなものなのか? その意図と気持ちを下調べなしで汲み取りながら、テキパキと厨房内でとんかつやいわしのフライを揚げ続ける大将・小杉正康さんにこだわりを聞こうと思ったが、ジュージューと威勢よく揚げ続ける厨房の世界があまりにも美しくて見入ってしまった。

いかんいかん。普段は雑談のドライブ感をインタビューに生かすタイプだが、ちゃんと味のファクトはおさえなきゃ!

これまで揚げ物に関する取材は何度かしたことがある。素材の良し悪しはもちろんあるだろうが、味の下支えと食べ終わったときの気持ちよさは揚げ油がポイントだ。

「うちの揚げ油は4種類使っていてね。温度は140℃。近所にある馴染みのケーキ屋さんに特別に作ってもらっているパン粉がいいのよ。粒が大きくてビスケットみたいな食感になる。もしかしたらケーキ屋だからバターが混じってうめーんじゃないかな?」

大将の口調はカラっとしていて軽やか。これまで何食分のとんかつをお客の胃袋に放り込んできたのだろうか。あまりにも手際が良すぎて見とれてしまう。

ベテランと思われるスタッフの女性がとんかつを次々に20リットルの油にスッと滑り落とす。

黄金色の油で舞い踊るとんかつ。タイマーで揚げる時間を計っていない。大将に至っては油に指を少し突っ込んでいる。どういうことなんだろうか? すみません、揚げ物のコツってあるんですか?

「箸でとんかつを上げたときの音を確認していて。揚げ終わったら揚げ物自体も軽くなるんだよ」

ショーン・ペン、ナオミ・ワッツ、ベニチオ・デル・トロの名優3人が出演している好きな映画『21グラム』の有名なセリフ、「人が死ぬと21グラムだけ体重が減るという。どんな人でも」を思い出した。大げさにいえば、勝味庵はとんかつの魂を黄金色の油140℃の中で浄化しているのだろうか。

食の命に向き合ってきたお店のセリフとしては申し分がない……だが、それも食べておいしくなければ説得力はない。魂の所在は如何に。テーブルに運ばれた「ヒレカツ定食(1,950円)」に箸を伸ばす。いただきます!

う、うまい。

8分割したとんかつは、一口で食べやすいサイズ感。これまで食べたことのないザクザク食感のクリスピーな衣とじゅわりと上質な脂が噛むごとに染み出る国産豚肉の旨味が弾ける。口当たりも喉越しも軽い。ビールの感想みたいになってしまったが、どれだけ食べても胃もたれする嫌な脂の存在感がゼロなのだ。もしや21gの魂=酸化した脂分ってことなのか?

続いて個性あふれるメニューの中から審美眼で選び抜いた「とんかつのネギ巻き」をいただく。文字通り、ヒレカツの中にネギを巻いて揚げたものだ。かっぱ巻のように横に切って断面図を上に向けたビジュアルは、初めて目の当たりにする料理といっていい。

ヒレカツ同様に食感はザクザク。豚肉の旨味が押し寄せてくるのはすでに経験済みだったが、最深部に控えるネギの甘みが噛めば噛むほどに口の中でとろける。なんだこれは。旨味の二段階右折。好きがすぎる。大将のオリジナリティが詰まっている発明じゃないか。聞けば、勝味庵の諏訪本店にもない独自メニューだと言う。

さらにもう一品。この店に来たからには、いわしを食べないわけにはいかない。食の取材は、お店側のサービス精神と取材側の胃袋の闘いである。平田さんもイチオシの「いわしの刺身」はひと目見るだけでフレッシュな鮮度が伝わってくる逸品だ。これまでの揚げ物のアプローチとはうってかわって、仕入れと技術のスピード勝負な生モノ。お腹いっぱいになりつつある様子は1ミリも表情に出さず、箸休めのつけもの感覚でいわしをひょいとつまんでみる。

こんないわしの刺し身、食ったことない。

「この時期は年間を通してみたら、いわしの状態は脂のノリがいまいちなんだよね」と大将はフォローしていたが、とんでもない。うまい、うまいよ! 食物連鎖の始祖・オメガ3脂肪酸を感じるよ!

たしかに脂は控えめかもしれないが、とろっとした柔らかな舌触りと芳醇な食感は丁寧な下ごしらえと調理の技術あってのものだろう。なにげなく入った居酒屋でこのいわしの刺し身が出てきたら、完全に心の名店入りだ。

そもそもとんかつとのギャップに味覚をグラグラと揺さぶられてしまった。

なぜ「とんかつといわし」なのか。なぜ魚までおいしいのか?

大将は魚屋の長男として30歳まで店を継いでいたが、近隣のスーパー進出の影響もあって廃業。その後、スーパーの八百屋で働いていたというハイブリッドな経歴がある。目利きと仕入れこそ華となるようなプロの世界に40歳まで身を捧げて、一念発起して現在の勝味庵を始めた。御年72歳。真面目な話を振ると、冗談を織り交ぜた落語家のような語り口で場を盛り上げてくれる。一方で奥底には、緻密な職人感覚と経営者としての自信があるはず。きらりと光る雄弁な言葉に「おおっ…」と唸る瞬間が何度もあったからだ。

今回の取材にあたって、そもそもの問いがひとつあった。飲食店に関する資材高騰の中でも一際えげつないのが食用油。これまで何度も値上げを重ねてきて、コロナ以前に比べたら倍以上になっているはず。その影響で揚げ物を取り扱うお弁当屋さんや唐揚げ屋の廃業がニュースになっているのは何度も目にしている。それでも、勝味庵の提供するとんかつやいわしのクオリティと価格設定には巧みな背景があるんじゃないかと感じていた。

注文した「ヒレカツ定食」は1,950円、「鰯定食(松)」は2,000円。長野県全体の値段感として決して安くはないものの、ひとくち食べればその価値が舌と胃袋が「そういうことね!」と深く頷いてしまう。

それはとんかつに欠かせない頼れる相棒……いや、揚げ物と依存関係にもあるキャベツの味わいにも現れている。いいお店の条件は土地と四季をまたいだ仕入れの目利きにあって、勝味庵もご多分に漏れず”旬でおいしいキャベツ”を極力安く選んでいるそうだ。言い換えれば、コスト意識と品質のシーソーゲームをどれだけ巧みに乗りこなせるのか?があると睨んでいる。

たとえば、テレビ番組『オモウマい店』で取り上げられるような”安くて、量が多くて、おいしい店”は旅行者や地元民にとっての重要な機能であることは間違いないものの、経済の理屈でいえばしっかりお金を取らないと循環しなくなってしまう。

自分の土地と店舗でローンを支払い終わっていれば、店舗運営コストは極端に下がるため、料理の価格も抑えられる。だが、これから借金をして独立した飲食店を立ち上げる人にとっては、価格の不均衡とお客の満足感の狭間で悩ましい種にもなりうる。

「実は経営で一番自信があるのは経理なんだよ。小さいときから魚屋の親父の経営を見てたからね。利益を残す方法は、とにかく食材のロスを減らすこと。たとえば注文が入ったらメニュー別でレジを打って、いわしだったらいわしの原価率がわかるようにしてるのよ。だから毎日レジを締めて、30円でも合わなかったら気持ち悪い。そこに向き合い続けたら、大晦日にあっという間に決算できちゃうわけよ」

大将が自信をもって話し始めた言葉がすべてだった。誤差を曖昧にしないお金にとことん向き合ったスーパー経営者、つまりとんかつ天国の背骨は経理にあったのだ。

魚屋と八百屋で培った仕入れと利益を見つめる視点、それは飲食店を営む立場となったときに圧倒的な守備力となる。「個人の飲食店で、1円単位で綿密に経理処理をするようなコスト意識をもった人は珍しい」と同席した平田さんも感動していた。

私も小さな会社の経営者として学ぶものがたくさんある。

そう、守備あっての攻めなのだ。資材高騰の抗えない荒波がきても、数字が見えていれば余裕のある算段ができる。そこに東御市で生まれ育った地域コミュニティの支えと長年の信頼があってはじめて、こだわりを貫き通した”信州の味”が生まれるのだろう。

大将は最後に笑いながら勝味庵について語った。

「とにかく良いお客さんにご贔屓いただいて、記憶に残るようなお店を目指してきた。よかったら平田さん、このお店を継がないかい?」