目次

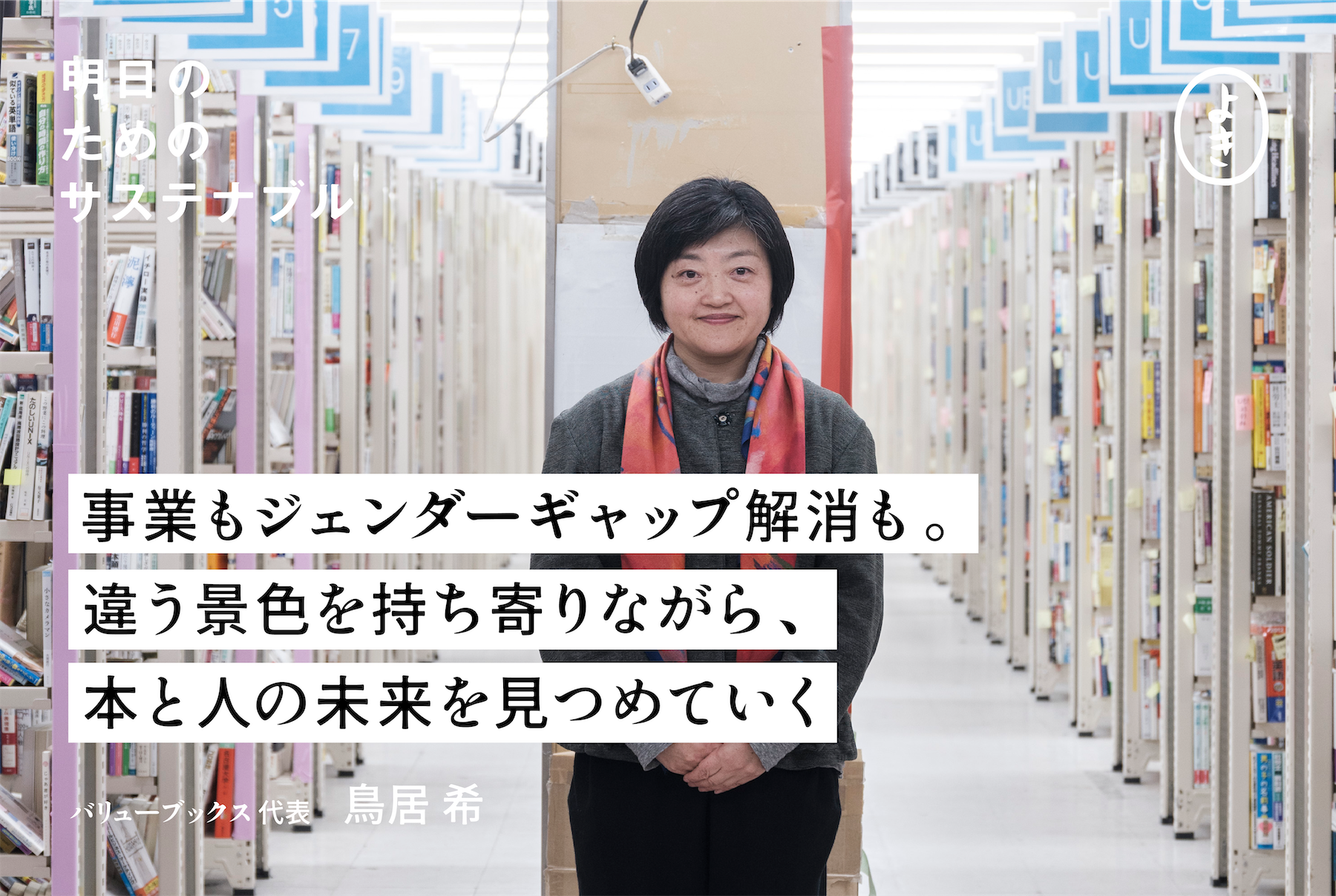

「祈り」を抱いてする仕事

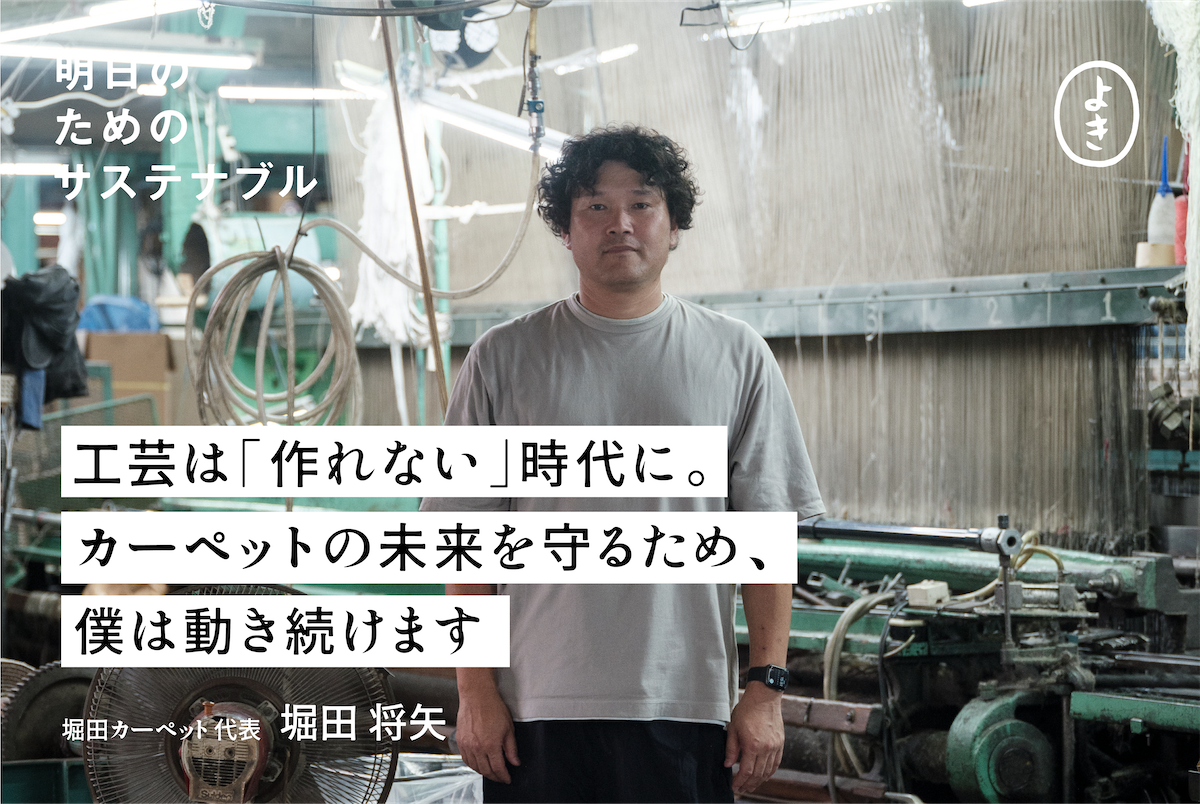

「私が2011年に中川政七商店で働き始めてからも、工芸を手掛けるお店や職人がたくさん廃業するのを見てきました。日本の工芸は、なにもしなければ、100年後にはなくなってしまうかもしれない。だから、本当にいいなと思えるものが少しでも長く未来に継がれていきますようにと祈る思いで仕事をしています」

日本の工芸品を中心に生活雑貨の企画、小売りを手掛ける中川政七商店の代表取締役社長、千石あやさんは、日本の工芸への危機感を口にする。実際、伝統工芸品の生産額は、1983年の5410億円をピークに下がり続け、2020年には約870億円と6分の1以下になっている。

この逆風に負けず、売り上げを伸ばしているのが、1716年創業の中川政七商店だ。「日本の工芸を元気にする!」というビジョンを掲げた第十三代社長の中川淳さんは、2002年の入社から2018年までの16年間で、売り上げを4億から52億まで伸ばし、脚光を浴びた。

その中川さんから後継者として指名を受けたのが、千石さん。中川政七商店で、初めて創業家以外から社長に就いたのが、2018年のこと。打診された時には、「なんでなん? 私にはムリ」と感じたそうだが、コロナ禍の危機も乗り越え、2024年度の売り上げは86億円を超える。

今では注目の経営者として大手ビジネスメディアにも取り上げられる千石さんも、中川政七商店に入社する前は、大手印刷会社でデザイナーとして働くイチ社員だった。もともと伝統工芸にも特に詳しくなかった女性が、どんな出会いと決断を重ねて、「祈り」を抱きながら仕事をするようになったのか? その歩みを振り返ろう。

クリエティブな仕事を求めて美大へ

千石さんは、香川県の高松市で開業医をしていた父と、その病院の経理を担当していた母のもと、1976年に生まれた。幼い頃から読書が好きで、小学生の時には「図書館の本は、だいたい制覇しました」。なかでもムツゴロウこと畑正憲さんが著した動物の図鑑がお気に入りで、一時期は獣医を目指していたという。しかし、算数、数学が苦手で早々に断念。看護師になろうかと思ったこともあったものの、両親に「向いていない」と言われて、その選択肢もなくなった。高校2年生になって進路を考え始めた時、ひょんなことから浮上したのが美大進学。

「最初は文学部志望って書いていたんですよ。でも、文学部を卒業した後の職業が思い浮かばなくて。そのタイミングで、絵が好きだった友達が美大に行くと聞いたんです。その時に、美大に行くという選択をすると、クリエティブな仕事ができるのかもしれないと思いました」

物心つく前から絵を描くことも好きだった千石さんは、美大進学を決意。高校の美術部の教師に相談したところ、その教師が運営していた画塾に通うことになった。

「本気でやる気があるんだったら来たらいいよと言われて、そこから高校3年生の1年間は休日も正月もお盆もなく通いました。すごくスパルタな塾で、対象の上辺しか見ていないと言われて絵を破られたこともあります(笑)。でも、だんだん技術が上がって形を捉えられるようになっていくのは楽しかったですね」

運命を変えたふたりのアドバイス

厳しい指導を受けた甲斐もあり、推薦で大阪芸術大学に合格。画塾で仕事にまつわる知識を得たこともあり、「グラフィックデザイナーになりたい」という具体的な目標を持って入学した。

ところが、大学3年生になって就職活動が始まる時期に、方向転換する。ひとりで作業することが多いグラフィックデザイナーに比べて、プロフェッショナルが集まってチームを組み、ライブや舞台などのエンターテインメントを作り上げる仕事のほうが楽しそう! と感じたのだ。

グラフィックデザインを3年間学んだ学生が、舞台芸術の仕事を求めて、企業を巡る。その壁は想像より高く、「熱意で乗り越えられる」という思いは、徐々にしぼんでいった。

東京の製作会社の面接を受けた日、手応えもなく、「またダメだったかな」と思って歩いていたら、偶然、ビルの外でひとりの面接官と顔を合わせた。その若い面接官は、千石さんに「せっかくちゃんとグラフィックデザインを学んできたんだから、一社ぐらいデザイン事務所を受けてみたらどう?」とアドバイスをして、去っていった。

その瞬間、「確かにそうだ、ちゃんと就職しないと実家に戻って来いと言われるかもしれない。背に腹は代えられない」と感じた千石さんは、大阪に戻ると大学の就職課へ。そこでデザイン事務所がまとめられた資料を手に取り、最初の1、2ページ目に出ていた企業が「大阪にある」という理由で、採用試験を受けることにした。

まだ舞台美術に未練があり、よく調べもせずに訪ねたのは、業界最大手の印刷会社。面接はとんとん拍子に進み、売り上げが1兆円を超える大企業のデザインチームに採用された。

仕事の奥深さに目覚め、没頭する日々

1999年、印刷会社に入社した千石さんは、それから6年間、グラフィックデザイナーとして主にカタログやチラシのデザインを担当した。学生時代には「孤独なひとりの作業がイヤだ」と感じていたが、仕事を始めてみるとデザインの奥深さに触れて、徐々に没頭するようになった。

著名人を起用して大々的に貼りだされるポスターのような華やかな仕事よりも、どちらかといえば企業が顧客やユーザー向けに製作する販促物など地味な仕事が多かった。それでも、与えられたフィールドのなかで「いかに工夫してクリエティブを発揮するか」を楽しんだ。

入社から6年経った頃、制作ディレクターに昇進。今度は社内外のカメラマン、ライター、グラフィックデザイナーなどに仕事を割り振りながら、同時にいくつもの案件を動かすことが求められた。この新しい役割に慣れるのに時間がかかったと振り返る。

「プレイヤーからマネジメント、ディレクションに移行する時って、『私がやったほうが早い』という感覚からなかなか抜け出せないんですよね。最初のうちはデザイナーからあがってきたものを自分で直したりして、ぜんぜん仕事が進みませんでした。でも、フォトグラファーやデザイナー、ライターさんにうまく伝えられるようになると、自分がひとりでやるよりいいものができることにだんだん気づいてきて、これはこれで面白いと思えるまでに1年半かかりました」

制作ディレクターの仕事がうまくまわり始めると、数百ページに及ぶ企業のカタログや人気劇団のパンフレット、写真集など幅広い依頼を任されるようになった。

多い時には同時進行で10個の案件を担当するような日々のなかで、「自分ひとりでやるよりいいものができる」という気づきは、千石さんにチームで仕事をすることの価値を刻み込んだ。

「お父さん採用やぞ」

「大変だったけど、どんな仕事も面白かった」と語る千石さんが、ふと自分の将来について考えたのは、30歳を過ぎた頃だった。

「私が30歳になる手前で母が病気になって、看病しながら働いていた時期が2年ぐらいあったんです。ようやく母が持ち直した時に、この仕事をあと何年やるのかなって考え始めたんですよね。経験を積んでだいたいの仕事ができる気になっていたけど、大企業を通した仕事の仕方、物事の見方が染み付いちゃってるなという感覚が個人的にはあって、このままじゃいけないと思うようになりました」

転職を考えるようになってからよく見ていたサイト「日本仕事百貨」に、中川政七商店の求人が出ていたのは、2010年。仕事を紹介する記事には、内職で手鏡に麻の生地を張る仕事をしているおばあさんたちが紹介されていた。そのなかで「彼女たちはプロフェッショナルで、自分が納得いかない時は自らやり直して納品してくれる」と語っていたのが生産管理の担当者で、まさに生産管理を募集しているその記事からは丁寧にモノづくりをしている姿勢が伝わってきた。

「これなんじゃないの、私が求めているのは!」

勤めていた企業では、自分が得意な仕事を任される立場になっていた。それまでの蓄積で「できる気になってしまう」案件を次から次に手掛けているうちに、「おなかいっぱい……」と感じるようになり、その反動で「長く大事にされるものに関わりたい」と考えるようになっていた千石さんは、中川政七商店の名前を初めて知ったその日に、応募のメールを送った。

後日、中川政七商店から面接をしたいと連絡があった。ちょうど休日に面接を入れることができ、奈良市にある中川政七商店の本社に向かった。会議室で待っていたら、首にブルーのストールをまいた13代目社長の中川淳さんが現れた。第一印象は、「社長さん、若いな!」だったと笑う。

中川さんの質問をきっかけに、香川で開業医をしていた父親の話題になった。母親の病気療養もあってある日突然、北海道の無医村に行くと宣言し、その数カ月後には縁もゆかりもなかった網走市に引っ越したというと、中川さんはお父さんのスタンスと行動力に感銘をうけたそう。

この面接の後、採用の連絡があった。千石さんの採用は父親のエピソードが決め手だったそうで、そんなお父さんの娘なんだから、間違いないだろうと思ったのだという。入社する際にこう言われた。

「お父さん採用やぞ」

都合がいい女だと思ってないですか?

2011年3月、34歳で中川政七商店に入社した千石さんは、スーパーバイザー(SV)に就いた。生産管理の職に応募していたため、SVがなにをするのかわからず調べたところ、複数店舗の売り上げや商品の販売戦略を司る仕事だとわかった。なぜ突然、未経験のSVに任命されたのかというと、「人が足りなかったんです」。

当時の中川政七商店は中川さんのもとで急成長を遂げており、その影響で慢性的な人手不足に陥っていた。そのため、千石さんも7年間で7回の異動を経験することになる。

SVの仕事を始めてわずか2、3カ月後、生産管理へ。そこで、日本仕事百貨の記事で読んだ、中川政七商店の商品を自宅で作っている「つくりべさん」たちに出会う。

例えば、つくりべさんのなかにはお手玉を縫製している人がいる。ゴミが混ざらないようにきれいな部屋で、ひとつひとつの重さを量りながら、丁寧に、精度高く、スピーディーに仕上げる。その数は、1カ月で数百個に及ぶ。

今ではできあがったものを配送してもらうのだが、千石さんが生産管理をしていた時は、つくりべさん宅に「今日行きますけど、大丈夫ですか?」と電話をかけ、回収に出向いていた。そのたびに、つくりべさんたちと言葉を交わし、手仕事の厳しさと繊細さを体感しながら、工芸のものづくりを学んでいった。

ところが、生産管理の仕事を1年弱担当したところで、再びSVに戻されることに。当時はまだ社員数が今ほど多くなく、中川さんと直接話をする機会が多かったことに加え、年齢も2歳違いという心理的な距離感の近さもあり、本社の食堂で中川さんに率直に疑問をぶつけた。

「オファーはすべて請けようと思っています。でも、さすがに都合がいい女だと思ってないですか? とりあえずどこでも行かせとけって思ってないですか?」

「生産管理に行く時に、生地担当をしてほしいと言われたんです。生地の購入は緻密な作業で、自分には向いてないとわかっていたからそう伝えたのに、大丈夫と言われて。その後、結局ミスをして怒られるわけですよ。それでも頑張ります、やりますと話してから割とすぐに異動の話が出たので、なんだそれって思って。私が問いただしたら、中川は、待って待って、聞こえが悪い、食堂やぞって焦っていましたね(笑)」

それでも会社員として辞令を断るという選択肢はなく、SVの仕事にまい進する。

入社してから「一番重い仕事」を任されて

中川政七商店では、社内に新しい役割ができると公募が出る。初めて社長秘書の募集があったのは、2013年。千石さんは自ら立候補して、そのポジションに選ばれた。

「いわゆる秘書ではなくて、あらゆることのアシスタントを求めているんだろうな、それは面白いだろうなと感じたんです。入社して以来、中川にしか見えてないことがたくさんあるんだろうと感じていたので、そこに触れられるお仕事ならやってみたいと思いました」

秘書の業務は、中川さんのスケジュール管理、講演などの際の資料作成、会議の議事録、社内向け広報など多岐にわたる。多忙な中川さんについて回るうちに、会社全体のことについて話を聞く機会が増えていった。店舗、生産管理、商品などそれぞれの課題と解決策を常に考えている中川さんの姿を見て、千石さんも自然と俯瞰して会社を見るようになっていった。

だから、秘書に就いて半年後に企画課の課長として異動の指示が出た時も、以前のような反発を感じることなく応じた。中川さんがそこに課題を感じていると知っていたからだ。

次のミッションは、ものづくりにはロジックがあるという中川さんの考察を受けて、中川政七商店のものづくりの基本的な流れをまとめること。そこでリサーチからスタートし、1年かけて『基本のつくりかた』を完成させた。

その後、2015年9月にブランドマネージャーに就任。同じタイミングで、「ブランドユニット制」が導入された。それまで、ブランドマネージャーはブランドの価値を向上させることが任務だったが、営業利益の確保も課されるようになった。

当時、一番調子が悪かったテキスタイルブランド「遊 中川」の担当になった千石さんは、「会社に入ってから、一番重い仕事だった」と振り返る。まず、数年前に実施した若者向けのリブランディングがうまくいっていないと突き止め、より本格的な「布」のブランドを目指し、「定番(麻織物)のテキスタイル」「季節のテキスタイル」「産地のテキスタイル」という三本柱を作った。さらに、14店舗あった「遊 中川」の店長を集め、細かい数字を示して訴えかけた。

「営業利益がこのままだと、私たちは会社のお荷物なんです。経費を引いた後の営業利益をここまで上げないといけません」

ここで幸運の風が吹く。ものづくりと販売、両面のテコ入れを始めて半年が経ち、新作が店舗に並び始めた頃に、中川政七商店がテレビ番組で取り上げられ、お客さんが急増したのだ。そこから一気に「遊 中川」の売り上げはV字回復してゆく。

社長就任の覚悟を決めた日

1年ほどブランドマネージャーを務めた千石さんの次の役割は、ブランドマネジメント室の室長だった。前述した「ブランドユニット制」のようにブランドマネージャーに各ブランドの全権をゆだねるのではなく、中川政七商店としてブランドをどう発信していくのか、全体のコミュニケーションを司る部署が必要なのでは? と中川さんに相談したところ、「そう思うなら、やってみたらどうですか」とあっさり認められ、千石さんが室長に決まった。こうしてブランドマネジメント室が稼働して数カ月後の2017年夏、中川さんから呼び出された千石さんは、寝耳に水のオファーを受ける。

「次の社長をやってもらおうと思ってる」

千石さんにとっては青天の霹靂で、思わずその場で大爆笑したそうだ。

「まず、なんでなん? と思いました。私はその当時もう40歳の手前で、なにが得意でなにが苦手かというのもわかっていましたから、社長なんてムリです。謙遜ではなく、会社にとって良くないから本気でやめた方がいいと思いましたね」

後日、改めて話し合いを持つなかで、中川さんから大きく成長した組織をトップダウンで見ることに限界を感じていること、社長交代を機に会社の体制をチームワーク型に変えることを望んでいると聞いた。中川さんはそのうえで、千石さんのバランス感覚とコミュニケーション能力、人望を評価して社長の座をオファーしたと、過去のインタビューで語っている。一方、千石さんは体制を変えることには同意しつつも、「社長になるのは私じゃなくていい」と平行線。

なんとか社長就任を避けたい千石さんは、幹部社員がこの話を知ったら考えを改めるように中川さんを説得してくれるだろうと、食事会をセッティングした。ところが、中川さんの話を聞いた幹部陣もすぐに納得。その場のノリで、中川さんと千石さんが握手をしている写真撮影も行われて、千石さんの目論見は外れた。

覚悟を決めたのは、意外なタイミングだった。大学時代の親友と1泊2日の温泉旅行に行った日、思い切って事情を話した。すると、親友は特に驚く様子もなく、さらりと言った。

「会社を辞めるか、社長をやるかなんじゃない? 社長をやってくれと言われて断って、会社に残るって選択肢あるの?」

この言葉を聞いた瞬間、千石さんは「確かに」と思った。このオファーを断ったら、退職することになる――。

千石さんは、中川さんが「経済合理性だけで判断すると絶対にやらないこと」を続けてきたことを知っている。例えば、大日本市という展示会は事業としての儲けがほとんどない。それでも「売り方も売り先もわからないメーカー」とバイヤーをつなぐために開催してきた。それは、「メーカーがものづくりを続けてくれることが、ファブレスメーカーでもある我々のものづくりにも繋がる循環を生む」という発想からだ。

7回の異動で社内のメンバーだけでなく、店舗のスタッフやつくりべさんをはじめ工芸に携わる全国の人たちと顔を合わせてきた千石さんは、経済合理性に流されない姿勢と実践に共感と手応えを感じていた。その会社を辞めるのか?と考えた時、それなら社長をやってみるという方向で考えてみようと気持ちが切り替わった。

中川政七商店のものづくりが変わった理由

2018年3月、42歳で中川政七商店の14代社長に就任。腹をくくった千石さんは、以前から感じていた課題に取り組んだ。

「店舗が増えて(2018年3月当時は51店舗)、売り上げも伸びていくなかで、商品が売れるものに偏りすぎているように感じていました。中川政七商店は雑貨屋さんじゃなくてものづくりのブランドなんだと、まずは自分たちが思えるようにしないといけないなと思っていましたね」

新社長が挑んだのは、ブランドコンセプトを定めること。中川政七商店は、先代の中川さんが2007年に定めたビジョン「日本の工芸を元気にする!」を最優先事項として活動してきた。

必然的にその視線を作り手に向けてきたのだが、そのプロダクトが世の中になにをもたらすのか、お客さんにとってどんな価値があるのか、言語化されていなかった。そこで千石さんは、「ブランドコンセプトがあれば、作るものも変わってくるかもしれない」と仮説を立てたのだ。

コロナ禍を経て、2021年1月に公表されたコンセプトは、「100年先の日本に工芸がありますように。日本の工芸が教えてくれる暮らしかた、生きかた」。

これに合わせて、「季節や旬を感じ、その恵みを暮らしに取り入れること」「相手を想い、気を配る、人間らしい温かみがあること」「佇まいと使い勝手がいいものを、愛着を持って長く使うこと」という「中川政七商店がつくる3つの心地好い暮らし」も提案した。

千石さんの期待通り、これを機にものづくりが変わっていった。「うちの商品がお客さんの暮らしにどう役に立つのか」「旬を取り入れる、歳時記を楽しむ、文化風習を残すとはどういうことなのか」という視点から、親子で作る体験キットのシリーズや日本各地の旬の食材と手しごとのための材料を一式で届ける通販限定セット「旬の手しごと」シリーズなどのが誕生している。

コンセプトを体現する商品のなかから、続々とヒット商品も生まれている。例えば、2021年3月に発売した、コンパクトな大きさと伝統的な佇まいが特徴の雛飾りは、10万円から40万円という価格帯にも関わらず4年で売り上げが6倍に達した。また、2024年6月に数量限定で販売したインテリアとして現代住宅に馴染む「盆飾り 精霊馬セット」も即完売している。

工芸の衰退を食い止めるために

千石さんが社長に就いて8年、店舗数は49から64まで増え、売り上げも52億円から86億円まで伸びた。この成長は、これまで一緒にものづくりをしてきた全国各地800社を超えるメーカーをまさに元気づけただろう。しかし、冒頭に記したように工芸の市場は想像以上のスピードで縮小している。その波に抗うために、やるべきことは尽きない。

「私たちは、工芸の歴史や伝統という長い線のなかの点に過ぎません。だから職人さんの仕事を紐解いて、あまりその姿を変えず、次の世代にパスをするようなスタンスでものを作ってきました。でも、工芸をつないでいくためには今以上にお客さんを増やさないといけません。キャッチーなもの作りは似合わないともいわれるのですが、頑なに流行を無視するのではなく、新しいチャレンジをすることも必要だと思っています」

2024年6月には、24億円を投じた物流施設「NKG倉庫」が稼働した。西名阪自動車道に近い鉄骨3階建てで、土地の大きさは延べ約1万1千平方メートル。名称は社名(NAKAGAWA)とビジョンに由来する。これもまた、未来への投資である。

「60の店舗に商品を卸すだけでなく、通販で購入していただいた商品の配送もあり、弊社にとって物流は生命線です。これまでは倉庫会社に商品の管理や発送を委ねていましたが、生命線を他社に委ねることのリスクを感じていました。今後のために、どこかで踏み切らなきゃいけないと考えていたんです」

これまで奈良県内4か所に分散されていた倉庫をNKG倉庫に集約し、ヤマト運輸と提携してトラック予約システムや自動採寸計量器を導入することで作業効率を高めている。さらにこの倉庫では、取引先のメーカーが使用する部材も保管し、必要に応じて配送するだけでなく、取引のないメーカーの商品も受け入れ、在庫管理や発送作業を代行する。ここまでするのは、すべてはビジョンのため──工芸の衰退を食い止め、「日本の工芸を元気にする!」ためだ。

「例えば食卓にプラスチックのお皿もあるし、手びねりの器もあるという状況が豊かだと思うんです。でも、100年後にはいま私たちの食卓にある工芸品の半分が生き残れるかどうかでしょう。私はその豊かさが好きだし、できるだけなくならないでほしい。社員も同じ気持ちだと思います。突き詰めればすごく単純で、そのために私たちにできることがあるならやりたいと思っています」

千石さんが願うのは、突き詰めればとてもシンプルなことなのだ。さまざまな仕事を経て、彼女が愛するようになった日本の文化を、手仕事を、後世に長く繋いで行きたい──。

「本当にいいなと思えるものが少しでも長く未来に継がれていきますように」。

この祈りを現実のものとするために、千石さんは今日も産地に足を運び、中川政七商店という大きな船の舵を取る。