目次

入社を決めた言葉

「うちには1日3万冊ぐらい、買取希望の本が届きます。値段が付くのは、だいたいその半分ですね。販売数は1日平均約1万3000冊で、多い日には2万冊ほど売れます」

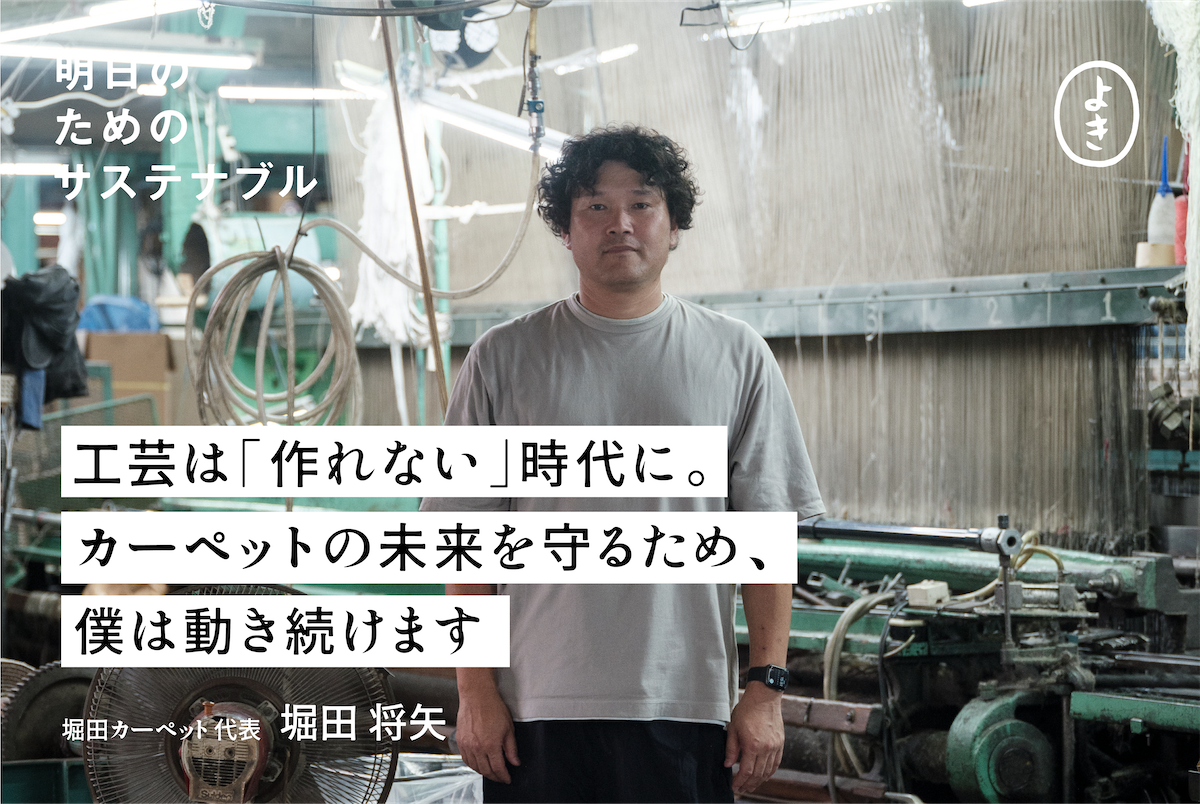

本の買取・販売を行うバリューブックスの代表、鳥居希さんが、長野県上田市にある広大な倉庫を案内してくれた。「2万冊も!?」という取材陣の驚きの声に、ほほ笑む。上田市内に5か所ある倉庫には常時150万冊が所蔵されていて、大勢のスタッフが本を出したり、入れたり、送ったりしている。

数年前まで、バリューブックスに届く本は1日約2万冊、たくさん売れる日も1万3000冊程度だったそう。数年間で、その数は1.5倍になったということだ。古本を売りたい人にも、買いたい人にも支持されていることがわかる。

その理由のひとつは、人と本に向き合う姿勢ではないだろうか? 2019年に送料を有料化して輸送コストを下げ、その分を買い取り価格に上乗せした。その結果、1件あたりの買い取り価格が約1600円アップしたという。こうして本を売りたい人に報いることで、在庫が充実する。それが古本を求める人を惹きつけるという好循環が起きているのだ。

また、買い取りできなかった半数の本も、さまざまな形で活用している。保育園や小学校など本を必要とする場所に無償で提供したり、値段がつかなかった古本だけを並べる本屋「バリューブックス・ラボ」を立ち上げたり、古紙として回収されるはずだった文庫本を利用して「本だったノート」を作ったり。

起業を目指して駆け回っていた鳥居さんが2015年にバリューブックス入社を決めたのも、同社が目指す道に共感したからだった。

「大樹さん(バリューブックス創業者の中村大樹さん)が、こう言っていたんです。『人間と本の関わりは、自分たちがこの世からいなくなっても続く。だからこそ、生きている間にその関係が少しでもよくなるようなビジネスをしたい』って。この話を聞いて、ロマンを感じました。こんなに長期的に物事を考えて仕事をしてる人たちがいるんだってすごく感銘を受けて、この船に私も乗りたい! と思ったんです」

鳥居さんが中村さんの言葉に胸を打たれたのは、理由がある。ひたすら出世を目指して猛烈に働き、挫けて泣いた経験があったのだ。

「青天の霹靂」を実感した日

今から10年以上前──2013年1月15日、前日の雪がまだ路上に残るその日は、清々しい晴天だった。

鳥居さんはこの日、新卒で入社して以来15年勤めてきた外資系大手金融企業から解雇を言い渡された。いわゆる「リストラ」だ。

15年間、わき目も振らず働いてきた。なにか大きな目標があったわけではない。ただ、責任範囲が広がれば広がるほど、私の実力が評価されたと錯覚し、喜びに浸った。あまりに熱心に仕事をするものだから、同僚たちには「この会社が崩壊して誰もいなくなったとしても、鳥居さんは最後まで残って働いているだろうね」と言われていたほどだ。

それを密かに嬉しく感じるほど会社に愛着を感じていた鳥居さんは、解雇を言い渡される直前まで「もしかして、ドッキリ!?」と思っていたという。

どう話を切り出されたのか、どう応じたのか、どれぐらいの時間が経ったのか、なにもおぼえていない。

解雇を言い渡されたあと、デスクに戻った鳥居さんは荷物を整理してオフィスを出た。まだ朝早いうちに急に退社することになり、「みんな、私がリストラされたことに気づいただろう」と思った。解雇を言い渡されたのはオフィスに出社してすぐのこと。時計を見るとまだ10時過ぎで、空は青々と澄み渡っていた。混乱する頭のなかで、「青天の霹靂ってこういうことか」と考えた。

前向きな帰郷

まったく予想しない形で仕事を失った鳥居さんは、家に帰ってすぐに、気晴らしに鎌倉に出かけたものの、その日の夜、そして翌日も泣いて過ごした。

「自分が決めたタイミングではないのに、これから仕事を探さないといけないって考えたら、怒りと悔しさと悲しさがこみ上げてきたんです。自分の意志で退職したならいいんですけど、他人に私の人生を決められるのがすごく癪だと思って」

15年間も尽くすように働いてきた会社の仕事を急に失ったら、ズドーンと落ち込んでもおかしくない。しかし、生来の「負けず嫌い」の性格がムクムクと頭をもたげてきた鳥居さんは、さっさと気持ちを切り替えようと、翌月にタイで開催されるリトリートプログラムに申し込んだ。なんとも驚くべき行動力……!

すると、タイで初めて会ったプログラムの主催者と意気投合。もっと日本のビジネスパーソンに瞑想を広めたいという主催者から、「よかったら一緒にやらないか」と声をかけられて、新しい仕事を得る。恐らく、その時には外資系企業でバリバリ働いていた頃の活力を取り戻していたのだろう。

しかし、この仕事は1年で辞めた。瞑想の有用性は感じていたものの、もっと他の形で仕事を通して社会にインパクトを生み出したいと感じたのだ。

鳥居さんは2014年11月、出身地の長野県坂城町に戻った。一度実家で体制を整えてから自分で事業を興そう、そのアイデアを考えようという前向きな帰郷だった。

「自分も含めてなんですけど、前職の環境では人々のお金やビジネスに対するパッションがすごかったんです。それを否定するわけではないのですが、その様子を見ながら、時々、ビジネスを使って、この力が社会をよくするための方向に向いたらどうなるのかなって思っていたんですよね」

幼なじみとの再会

鳥居さんは手始めに、坂城町の隣りにある上田市内のコワーキングスペースと、少し離れた長野市内のコワーキングスペースに通い始めた。そこに集う経営者やビジネスパーソンと出会うことで、なにかヒントが得られればと考えていた。コワーキングスペースで開催される企業のイベントやプログラムにも積極的に参加し、運営の手伝いもした。そのうちに、事業のアイデアが浮かんできた。

「当時、起業するのであれば、その土地の資源を生かすべきだと思い込んでいました。それで、地元の資源を生かす仕事をしようと考えた時、これから良さそうだなと思ったのは自然保育でした。それでビジネスプランを作って、ピッチ(ベンチャーがアイデアのプレゼンをする場)にも出るようになりました」

しかし、なにかがしっくりこなかった。自分の気持ちを掘り下げたら、「そんなにやりたいことでもないかも」と感じてしまった。

起業したい。でも、それが先に立ってしまい、本気で打ち込めることが見つからない。どうしたらいいんだろうと悩んでいた時、アドバイスをもらっていたのが、バリューブックス創業者の中村大樹さん。ふたりは、子どもの頃からの知り合いだった。

「父親同士が同じ会社だったんですよね。両親が結婚する時の仲人も同じ人で、お正月には仲人さんの家に集っていたし、お互いの家を行き来するような家族ぐるみの付き合いでした。ただ、私は大樹さんよりも10歳年上なので、一緒に遊ぶというより、私が大樹さんをおぶっていた記憶があります(笑)」

鳥居さんが中学生になり、部活のテニスに熱中するようになると、自然と顔を合わせる機会が減った。1年浪人して慶応義塾大学に入ってからは、たまに親から近況を聞く程度。2社目を退職して長野に戻る時も、「良さそうな会社をやっている」ということぐらいしか知らなかった。ただ、引っ越しをする時、気になっていた同社の寄付プログラム『チャリボン』で本の整理をして助かったともいう。

「バリューブックスで働いたほうが自分のインパクトを出せる」

ここで、「日本および世界中の人々が自由に本を読み、学び、楽しむ環境を整える」というミッションを掲げるバリューブックスについて、少し触れよう。

中村さんは大学を卒業した2005年、うつ状態で働けずにいる時に大学時代の教科書をAmazonで出品したところ、すぐに売れたのがきっかけで古本の販売を始めた。

ブックオフで安く仕入れた本をAmazonで売るというシンプルなビジネスは、中村さんのせどりのセンスと、その需要の高さから、驚くほど早く軌道に乗った。友人たちも仲間に加わり、2007年にバリューブックスを設立。初年度の売り上げは、8000万円に達した。

事業が伸びるにつれて、中村さんを悩ませたのは廃棄せざるを得ない本だった。当時から仕入れた本の半数が売れず、膨大な量になっていた。それを捨てることに罪悪感を抱いていた中村さんが、「バリューブックスで働いている人たちが、身近な人に本を届けて感謝されたらいいな」という思いで始めたのが、保育園や小学校などに本を贈る「ブックギフト」だ。

これを発展させたのが2010年にスタートした「キフボン」で、買い取り金額をバリューブックスが提携する団体に寄付できる仕組みにした(「チャリボン」と名前を変えて現在も続いている)。ほかにも冒頭に記したような取り組みを通じて、「人間と本との関係を良くすること」に人と資金と時間を投じてきた。

長野に帰る直前、一度実家に顔を出したタイミングで中村さんとおよそ30年ぶりに再会した鳥居さんは、2014年11月、バリューブックスが上田市内にブックカフェ「NABO」をプレオープンした時に改めて声をかけた。それからよく話をするようになって、鳥居さんはバリューブックスの事業に興味を持つ。

「前職で働いていた時に、お金や仕事に対するパッションをもっと社会を良くする方向に力を使えないかなと思ったと言いましたよね。それをこの会社はやってるんじゃないか、すごい! と思いました」

そうして対話を続けていたある日、中村さんが口にしたのが、「人間と本の関わりは、自分たちがこの世からいなくなっても続く。だからこそ、生きている間にその関係が少しでもよくなるようなビジネスをしたい」。

起業の道に迷いが生じていた鳥居さんは、この言葉を聞いて、「バリューブックスで働いたほうが自分のインパクトを出せる」と直感。中村さんも鳥居さんに対して「もっと泥臭いことを知った方がいいんじゃないか? うちで働いたらいいんじゃないか?」と思っていたそうで、すんなりと入社が決まった。

移民の人たちと過ごした4カ月

2015年7月に入社すると、最初の3カ月は倉庫で古本の査定、発送、電話対応などを担当した。アルバイト、パートが多い職場は前職のオフィスとは異なる環境だったが、地元の小中学校を出ていたこともあり、違和感なく溶け込んだ。加えて、大学生の時にワーキングホリデーで10カ月間滞在したカナダでの経験も活きているのかもしれない。

鳥居さんは、首都バンクーバーで1ヶ月間語学学校に通った後、東に移動して、最後の4カ月をケベック州のケベックシティで過ごした。フランス語が第一言語のケベックでは、移民の人たちがフランス語を習う学校を見つけ、そこで学んだ。

「その学校には、ソマリアで兵士をやっていて逃げてきた人、ルワンダの難民の方や、ルーマニアなど東欧から来た人、メキシコ人もたくさんいました。その学校に来ている背景はみんな違うんですけど、フランス語が第一言語ではないということは共通だったんですよ。英語もみんなが使うわけではない。フランス語しかお互いに通じる言葉がないから、仲良くなるためにみんな頑張ってフランス語で話していました」

鳥居さんには、忘れられない思い出がある。ある土砂降りの日、家の軒先で雨宿りをしながら、同じクラスのカナダに移住したいというモロッコ人男性と話していたら、「希は自立していない」と言われた。鳥居さんは、学校以外でもフランス語に触れるためにホームステイをしていた。カナダで生きていこうとしていた彼にはそれが甘えに映ったようで、「希はその家を出ないといけない、ひとり暮らしをしないとダメだ」と説教モード。そこでホームステイの目的を説明しても納得する様子はなく、話はずっと平行線だった。鳥居さんが「面白い」と感じたのは、お互いに「理解し合えない」と認識しあった後でも、友人関係が続いたことだった。

自分がマイノリティの立場で暮らす。自分の想像が及ばない境遇の人たちと、共存する。例え友人でも、わかり合えないことがあっていい。カルチャーショックを受けたというケベックでの体験は、意識的にも、無意識的にも、その後の社会人生活に活かされたに違いない。

「B Corp認証の取得」を目指して

現場の仕事が少しできるようになった後は、買い取り金額をNPOや大学などの提携団体に寄付する「チャリボン」の担当になった。当時の課題は、買い取れない本の多さ。ユーザーが買い取り希望で送ってくる本の場合、半分は値が付くのに対し、チャリボンで送られてくる本は3、4割だった。

そこでバリューブックスの方針として明確に「買い取れるものだけ送ってください」と打ち出すことになった。鳥居さんに課されたミッションは、「できるだけ気持ちよく、買い取れるものを送ってもらうには、どうしたらいいのか」を探ること。ユーザーとのコミュニケーションの取り方などを試行錯誤する過程がここから始まり、その試みは、その後も続き、少しずつ買い取りできる本の割合が増え、今では半分に。累計寄付額は8億円に迫る。

チャリボンと同時進行で資金繰りなどの財務を見ることになった鳥居さんは、さらにもうひとつのプロジェクトを主導することになる。それが「B Corp認証の取得」だ。

「B Corp™︎」とは、アメリカの非営利団体B Lab™︎による国際認証制度で、環境や社会に配慮しながら利益と公益の両立を目指す企業に付与される。2006年に発足し、翌年から認証が始まった制度で、200点満点中80点を取れば合格し(2024年時点で)、認証を受けられる。世界では、ダノンやパタゴニアなどグローバル企業が続々と取得している認証で、日本では群馬県の繊維メーカー、シルクウェーブ産業が2016年に日本で初めて取得した。

鳥居さんが「B Corp認証の取得」を担うことになったのは、理由がある。入社前から「B Corp」について強い関心を持っていたのだ。

「入社前、起業のアイデアを磨いている時に長野県庁の創業支援の人と出会って、『絶対に合うと思うから行ったほうがいい』と勧められて起業家支援に特化したコミュニティスペースの『Impact HUB Tokyo』に行ったんです。そこで初めて『B Corp』を知りました」

『The B Corp Handbook』日本語版を出版

入社してすぐの2015年10月、鳥居さんはImpact HUB Tokyoが取りまとめたチームで、アメリカのサンフランシスコに向かった。社会起業家やソーシャルインパクト投資家らが集まる世界最大級のカンファレンス「SOCAP」に参加するのが目的だった。

創業者の中村さんは「SOCAP」に参加している企業のなかでも、古本を集めて売り上げを寄付しているベターワールドブックスと環境保全活動に力を入れるパタゴニアに関心を持っていた。そこで、鳥居さんは両社が登壇するセッションに参加し、セッション終了後、登壇者にコンタクト。それぞれの会社を訪問させてもらう機会を得た。

この2社に共通していたのが、「BCorp認証」を取得していたこと。2016年、バリューブックスの経営陣とともにパタゴニア、ベターワールドブックス、そしてB Labのサンフランシスコ・オフィスを訪ねた。そこで「B Corp」の理解を深めたことで、バリューブックスでも「B Corp認証」取得の機運が高まる。

しかし、当時は「B Corp認証」についての情報がほとんど英語だったことが、多くの人と一緒に取り組むにはハードルになった。詳しく解説し、認証を取得するために欠かせないガイドブック『The B Corp Handbook』も日本語版がなかった。ほかの仕事も兼任している鳥居さんひとりでは、取得の難易度が高いと言われる「B Corp認証」について社内外で説明をするのが難しく、導入の話は遅々として進まない。

光明が差したのは2019年末。バリューブックスで出版事業を立ち上げることになり、その第一弾として、『The B Corp Handbook』日本語版を作ろうという話になる。

「版権を取得する契約直前でコロナが始まりました。それで財務もオペレーションも厳しくなって、『本なんて作ってる場合なのか』と思った時期もあります。でも、コロナ禍でいろいろな格差がより顕著になるなかで、『やっぱりやった方がいい』ということになり、2020年6月に版権を獲得しました」

製作にあたっては、コンテンツレーベル「黒鳥社」と提携。参加者を募るゼミ形式で翻訳するというこれまでにない取り組みで、2022年6月、『 B Corp ハンドブック よいビジネスの計測 実践 改善』出版にこぎつけた。

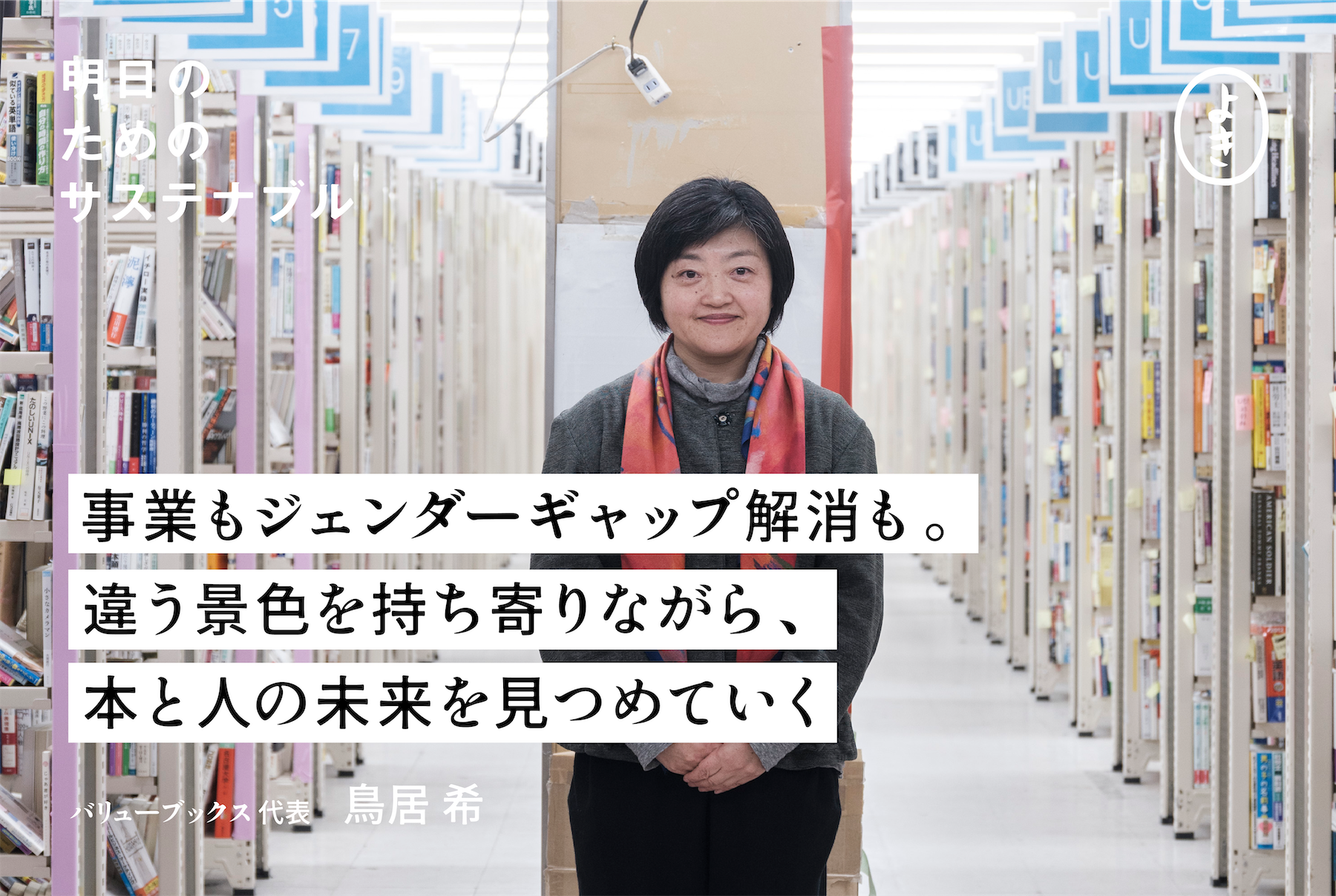

ジェンダーギャップ解消への一歩

自社で日本語版を製作したことで、バリューブックス内でも本格的に「B Corp認証」取得に向けての動きが再開した。そのさなかの2023年秋、役員以外のメンバーも集めた経営合宿が行われた。参加者は10名、女性は鳥居さんひとり。この日、鳥居さんはそれまでずっと疑問に感じていたことを議題に挙げようと考えていた。

それは、女性の役職や仕事内容、評価について。例えば、約300人いる従業員のうち3分の2が女性なのに、鳥居さんしか女性の役員がいないこと。会議をする時、部屋をおさえる、議事録を取るといった「誰がやってもいい仕事」を女性が任されるパターンが多いこと。それが当たり前になっていて、仕事として評価されていないこと。鳥居さん自身も、役員会議の後、決まったことを取りまとめたり、役員全員に向けて他部署から質問が来て、誰がやってもいいことを取りまとめて連絡を取ることが続き、それに嫌気がさして「私はもうやらない」と宣言したことがあった。

日本でいまだによくみられる、男女の格差。鳥居さんは、それを無視できない性分だった。幼い時、近所の男子とどれだけ一緒に遊んでいても、女子だからという理由で野球の仲間には入れてもらえない。納得がいかず、「大きくなって男の子になったら野球をやる!」と憤っていたそうだ。

中学生の時、家族旅行で北海道に行った。さっぽろ羊ヶ丘展望台でウィリアム・スミス・クラーク博士の銅像を見た際、台座に「BOYS BE AMBITIOUS」と書かれているのを見て、「え? ガールズは?」と腹を立てた。

「子どもの頃から、女の子らしくとか言われるのがすごくイヤで、よく怒ってました」と振り返る鳥居さん。経営合宿で予め議題として提案すると、他の参加メンバーが準備してきて、私が伝えるべきことがうまく伝えられないかもしれないと懸念し、ひと通りの話し合いが終わったタイミングを狙った。奇しくも、直前の話題は公正な賃金、多様性などが審査基準になる「B Corp」だった。

「今、会社として『B Corp』の認証を得るためにどうしようかという話をしていたけど、この場に女性が私だけっておかしいと思うんです。みんなはどう思いますか?」

創業者の中村さんも同じ課題意識を持っていたこともあり、この問いかけが一つのきっかけとなって、全社でジェンダーギャップを解消しようという流れができた。

より多くの人と、「ともに」会社を変えていく

バリューブックスでは、この数年「会社の置かれた状況によって、戦略的に社長を変えていく」という方針を取っている。2021年、中村さんから経営を受け継いだ創業メンバーの清水健介さんは生産性を高める仕組みを導入し、3年間で赤字だった経営を黒字に転換した。次の課題として、同社が着目したのがジェンダーギャップ。その旗振り役、牽引役として、鳥居さんに白羽の矢が立つのは自然な流れだった。

2024年7月、社長に就任。その3か月後には、長年取り組んできたB Corpの認証を取得した。鳥居さんをはじめとする経営陣は、その間に、役員メンバーの見直しに手を付けた。それまで男性4人、女性1人だった役員を、男性4人、女性3人にした。

「役員って一般的な基準だと経営の数字がわかることが求められるんですけど、そういうことじゃなくて、人にフォーカスした役員会にしようと決めました。会社のみんなに、少なくとも役員のひとりは自分のことをわかってくれるとか、自分の代弁者であると感じてもらえるようなメンバー構成で。そうなるといろんな状況の人が役員になる必要が出てきます。それで、倉庫を統括している女性と、デザイナーの女性に役員になってもらいました。ふたりとも子育て中で、デザイナーはリモートがメインで働いています」

新たな役員メンバーになってから、少しずつ変化が起きている。女性は小さな子どもの送迎や、子どもが通う学校での役割、家事などで男性に比べて時間の制限が多い傾向があり、社内で交流を持ちづらいことから、座談会を始めた。

「ジェンダーギャップを解消するための第一歩として、女性も社内で部署を超えたネットワークを築く必要があるのにチャンスが少ないよねという話になりました。それで、女性役員が中心となって始めたのが座談会です」

すでに「良い会社について考える会」「B Corpについて学ぶ会」「不登校について考える会」などさまざまな座談会が開催されており、参加者同士で緩やかな連帯が生まれている。また、それまでも話にはあがっていたが、改めて座談会でリクエストが挙がったのを機に、新しく加わったスタッフがスムーズに馴染めるような仕組みを整える「オンボーディングプロジェクト」が有志でスタートしたり、現在準備が進められている他の取り組みもある。トップダウンではなく、より多くの人と会社をともにつくっていきたいと考える鳥居さんは、この変化に頬を緩める。出世を大きな目標としていたかつてのバリキャリは、もういない。

「できるだけ多くの人が、自分がこの改革をやったと思えるようにしたいんです。むしろ、鳥居さんってなにもしなかったねと思われてもいいぐらい(笑)。より良い形にして、次に引き継ぎたいですね」